Chelattherapie in Erlangen (Raum Nürnberg/Fürth) – Schwermetalle sicher ausleiten für mehr Gesundheit

Chelattherapie ist ein medizinisches Verfahren, bei dem sogenannte Chelatbildner verabreicht werden, um Schwermetalle bei Schwermetallbelastungen wie Blei, Quecksilber oder Arsen im Körper zu binden und über die Nieren auszuscheiden

Chelate sind spezielle Moleküle, die sich an Schwermetalle im Körper binden und diese stabilisieren, sodass sie sicher über die Nieren ausgeschieden werden können. Diese Bindung ist notwendig, da Schwermetalle toxisch sind und sich im Körper ansammeln können, was zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führt. Schwermetalle sicher ausleiten für mehr Gesundheit in der Privatpraxis Dr. med. Doris Gottfried in Erlangen (Raum Nürnberg/Fürth).

Chelattherapie

Schwermetall- und Aluminium-Belastung: Ein unterschätztes Problem

Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber und das Leichtmetall Aluminium sind heute nahezu allgegenwärtig. Sie gelangen über Industrieemissionen, Verkehr, belastete Böden, Trinkwasser, Lebensmittel sowie über Kosmetika und Kochgeschirr in den Körper.

Woher kommen die Belastungen?

- Lebensmittel: Fisch und Meeresfrüchte (Quecksilber), Innereien und Pilze (Cadmium), Getreideprodukte, Tee, Kakao und Gewürze (Aluminium)

- Alltag: Aluminiumverpackungen, Kochgeschirr, Kosmetika

- Umwelt: Luft, Staub, belastete Böden und Trinkwasser

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) schätzt, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung die tolerierbare wöchentliche Aluminiumaufnahme von 1 mg pro kg Körpergewicht überschreitet (EFSA Scientific Opinion, 2008).

Warum ist das relevant?

Schwermetalle sind persistent, reichern sich im Gewebe an und können Mitochondrien, Nervensystem, Nieren und Immunsystem schädigen. Studien zeigen zudem, dass sie die Darmbarriere und das Mikrobiom beeinflussen: Blei, Cadmium und Quecksilber fördern eine Dysbiose, erhöhen die Durchlässigkeit des Darms („Leaky Gut“) und begünstigen chronische Entzündungen (Zhai et al., Environmental Pollution, 2019; Breton et al., Toxics, 2022).

Wie häufig ist eine Belastung?

Human-Biomonitoring-Daten aus Europa zeigen: Nahezu alle Menschen haben messbare Mengen an Schwermetallen oder Aluminium im Blut oder Urin (UBA Human-Biomonitoring, 2020). Besonders chronisch kranke Menschen sind gefährdet, da ihre Entgiftungskapazität oft eingeschränkt ist. Bei ihnen können selbst niedrige Dauerdosen zu oxidativem Stress, Immunstörungen und Energieverlust führen (ATSDR Toxicological Profiles, 2019).

Schwermetalle und Aluminium in Lebensmitteln: Wie stark sind Fisch, Verpackungen und Alltagsprodukte belastet?

Wie stark sind unsere Lebensmittel belastet?

Lebensmittel sind eine der wichtigsten Quellen für Schwermetalle und Aluminium. Besonders Fisch und Meeresfrüchte enthalten relevante Mengen an Methylquecksilber. Die BfR-MEAL-Studie (2024) zeigt: Thunfisch und Rotbarsch weisen die höchsten Werte auf, während Lachs deutlich geringere Gehalte enthält. Für die meisten Menschen liegt die Aufnahme unterhalb der tolerierbaren wöchentlichen Aufnahmemenge von 1,3 µg Methylquecksilber pro Kilogramm Körpergewicht, doch Vielverzehrer und Schwangere können den Grenzwert überschreiten (BfR, Stellungnahme 023/2022). Die EU hat Höchstwerte für Quecksilber festgelegt: 0,5 mg/kg für die meisten Fische und 1,0 mg/kg für Arten wie Thunfisch. Einzelne Stichproben zeigen, dass Thunfischkonserven diese Werte überschreiten können (Bloom/Foodwatch, 2024).

Aluminium aus Verpackungen und Kochgeschirr

Aluminium gelangt nicht nur über Lebensmittel selbst, sondern auch über Verpackungen und Kochgeschirr in die Nahrung. Untersuchungen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR, 2019) und Studien des Hessischen Landeslabors (Stahl et al., Environmental Sciences Europe, 2017) belegen: Bei unbeschichteten Aluschalen, Grillpfannen oder Folien in Kombination mit sauren oder salzigen Speisen kann die Abgabe von Aluminium so hoch sein, dass die von der EFSA festgelegte tolerierbare wöchentliche Aufnahme von 1 mg pro Kilogramm Körpergewicht überschritten wird. Auch das Fraunhofer IVV bestätigt Migrationseffekte bei bestimmten Verpackungen.

Forschungsergebnisse im Überblick

- BfR-MEAL-Studie (2024): Messungen in verzehrfertigen Fischprodukten, hohe Werte bei Thunfisch, geringere bei Lachs

- EFSA-Gutachten (2008): Hauptquellen für Aluminium sind Getreideprodukte, Gemüse, Tee, Kakao – zusätzlich Migration aus Verpackungen

- BfR-Stellungnahme (2019): Kombination aus Lebensmitteln, Kosmetika und Verpackungen kann die Aluminiumaufnahme über den TWI treiben

- Fraunhofer IVV: Freisetzungsgrenzwert für Aluminium aus Metallkontaktmaterialien bei 5 mg/kg Lebensmittel; Überschreitungen bei unbeschichteten Materialien möglich

Auswirkungen von Schwermetallen auf die Gesundheit

Schwermetalle wie Quecksilber, Blei, Cadmium und Arsen sind hochtoxisch und können selbst in geringen Mengen langfristige Schäden verursachen. Sie binden sich an Proteine und Enzyme, verdrängen essenzielle Mineralstoffe und stören zentrale Stoffwechselprozesse. Ein zentraler Mechanismus ist die Förderung von oxidativem Stress: Schwermetalle begünstigen die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), die Zellmembranen, Proteine und DNA angreifen. Dies kann zu DNA-Schäden und Mutationen führen, die das Krebsrisiko erhöhen (ATSDR, 2019; CORDIS, 2024).

Darüber hinaus blockieren Schwermetalle mitochondriale Enzyme, was die Energieproduktion hemmt und chronische Erschöpfung begünstigt. Sie können die Blut-Hirn-Schranke überwinden, sich im Nervengewebe ablagern und dort neurotoxisch wirken. Langfristig entstehen stille Entzündungen, die Autoimmunreaktionen fördern (Mutschler, Mitochondrien im Fokus, 2018).

Krankheitsbilder durch Schwermetallbelastungen

- Neurologische Störungen: Konzentrationsprobleme, Gedächtnisstörungen, Depressionen, Zittern, erhöhtes Risiko für Parkinson und Alzheimer

- Immunsystem: Schwächung der Abwehrkräfte, erhöhte Infektanfälligkeit, mögliche Autoimmunreaktionen

- Organschäden: Nieren- und Leberschäden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Hormonelles Ungleichgewicht: Störungen der Schilddrüse, Nebennieren und Sexualhormone

- Krebsrisiko: Arsen, Cadmium und Nickel sind als krebserregend eingestuft; sie fördern Mutationen und Tumorwachstum

Warum sind diese Effekte so gravierend?

Schwermetalle sind Speichergifte mit extrem langer Halbwertszeit (z. B. Blei >20 Jahre, Quecksilber bis 28 Jahre). Sie reichern sich in Gehirn, Knochen, Leber und Fettgewebe an und wirken dort über Jahrzehnte. Ohne gezielte Ausleitung bleiben sie im Körper und verursachen schleichend Schäden (UBA Human-Biomonitoring, 2020).

Warum leiden chronisch Kranke stärker unter Schwermetallen?

Chronisch kranke Menschen haben oft eine eingeschränkte Entgiftungskapazität. Ursachen sind geschwächte Leber- oder Nierenfunktion, Mikronährstoffmängel oder genetische Varianten in Entgiftungsenzymen. Dadurch verbleiben Schwermetalle länger im Körper und können sich in Geweben anreichern. Studien zeigen, dass selbst geringe, aber dauerhafte Belastungen die Entstehung oder Verschlimmerung von Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Leiden oder neurodegenerativen Störungen fördern (Jennrich, Umwelt-Zahnmedizin, 2009; ATSDR, 2019).

Was machen Schwermetalle im Körper?

Schwermetalle sind Speichergifte. Sie binden sich an Eiweiße, lagern sich in Zellmembranen und Mitochondrien ein und stören zentrale Stoffwechselprozesse:

- Oxidativer Stress: Bildung freier Radikale, DNA-Schäden

- Mitochondriale Dysfunktion: Energieproduktion sinkt, ATP-Mangel führt zu Erschöpfung

- Enzymblockade: Verdrängung essenzieller Spurenelemente wie Zink oder Selen

- Stille Entzündungen: Dauerhafte Aktivierung des Immunsystems, Förderung von Autoimmunreaktionen

Diese Mechanismen erklären Symptome wie chronische Müdigkeit, Muskelschmerzen, Brain Fog und erhöhte Infektanfälligkeit (IMD Berlin, 2023; Mutschler, Mitochondrien im Fokus, 2018).

Warum ist Ausleitung so wichtig?

Schwermetalle haben eine extrem lange Halbwertszeit: Blei über 20 Jahre, Quecksilber bis zu 28 Jahre. Der Körper kann sie nicht in relevantem Maß ausscheiden. Chelatbildner wie EDTA oder DMPS binden Metalle und machen sie wasserlöslich, sodass sie über die Nieren ausgeschieden werden. Studien und Praxiserfahrungen zeigen, dass eine gezielte Ausleitung oxidativen Stress reduziert, die mitochondriale Funktion verbessert und stille Entzündungen senkt (Wyss, Chelattherapie – Fakten & Ergebnisse, 2025).

Warum ist das kein Standard in der Schulmedizin?

Die Schulmedizin setzt Chelattherapie nur bei akuten Vergiftungen oder Morbus Wilson ein. Chronische Niedrigdosis-Belastungen gelten als „nicht relevant“, da große randomisierte Studien fehlen und die Evidenzlage heterogen ist. Leitlinien empfehlen daher keine routinemäßige Ausleitung. Umweltmedizinische Fachgesellschaften sehen das anders und nutzen Chelattherapie als ergänzende Maßnahme bei nachgewiesener Belastung (Wikipedia „Chelat-Therapie“; OLG Dresden Urteil 2024).

Schwermetallbelastung messen: Welche Tests sind sinnvoll?

1. Chelat-Provokationstest (Urinanalyse)

Der Provokationstest gilt als Goldstandard, wenn eine chronische Belastung vermutet wird. Dabei wird ein Chelatbildner wie DMPS oder EDTA verabreicht, der Schwermetalle aus Depots mobilisiert. Anschließend wird der Urin auf Metalle wie Quecksilber, Blei, Cadmium oder Aluminium untersucht.

Warum wichtig? Ohne Provokation misst ein Urintest nur die aktuelle Ausscheidung, nicht die gespeicherten Depots. Der Provokationstest zeigt die tatsächliche Belastung und dient als Grundlage für die Therapieplanung.

Wann sinnvoll?

- Bei unspezifischen chronischen Beschwerden (Müdigkeit, neurologische Symptome, Autoimmunerkrankungen)

- Vor Beginn einer Chelattherapie

- Zur Therapiekontrolle nach mehreren Infusionen

(Quelle: MicroTrace Minerals, 2024; IMD Berlin, 2023)

2. Haarmineralanalyse

Haare speichern Mineralstoffe und Schwermetalle über Monate. Eine Haaranalyse gibt daher Hinweise auf die langfristige Belastung und den Mineralstoffstatus.

Dr. Eleonore Blaurock-Busch, eine Pionierin der Haaranalytik, betont: „Die Haaranalyse ist besonders geeignet, um chronische Expositionen zu erkennen, während Blut- oder Urintests eher akute Belastungen abbilden.“

Wann sinnvoll?

- Bei Verdacht auf langfristige Belastung oder Mineralstoff-Ungleichgewicht

- Als ergänzende Methode zur Verlaufskontrolle

- Wenn eine nicht-invasive Probeentnahme gewünscht ist

(Quelle: Blaurock-Busch, Mineralstoffe und Spurenelemente in der Haar- und Gewebeanalytik, 2024)

3. Kinesiologische Testung

Diese Methode nutzt Muskeltests (Applied Kinesiology), um Belastungen und die Reaktion des Körpers auf bestimmte Chelatbildner zu prüfen. Sie liefert keine Laborwerte, kann aber helfen, individuelle Belastungsschwerpunkte und geeignete Ausleitungsstrategien zu identifizieren.

Wann welcher Test?

- Provokationstest: Beste Wahl für gespeicherte Schwermetalle und Therapieplanung

- Haaranalyse: Gut für Langzeitbelastung und Mineralstoffstatus

- Kinesiologie: Ergänzend für individuelle Anpassung

Haaranalyse bei Schwermetallen: Expertenwissen von Dr. Eleonore Blaurock-Busch

Mein Mann hat ein ausführliches Video-Interview mit Dr. Eleonore Blaurock-Busch von MicroTrace Minerals aufgenommen – einer international anerkannten Expertin für Haarmineralanalysen und Schwermetall-Diagnostik. Sie hat zahlreiche Fachbücher veröffentlicht und gilt als Pionierin auf diesem Gebiet. In dem Video erklärt sie, wie Haaranalysen Schwermetallbelastungen sichtbar machen, warum sie ein wichtiges Instrument zur Langzeitdiagnostik sind und welche Qualitätskriterien für verlässliche Ergebnisse entscheidend sind. Wer mehr über ihre Arbeit erfahren möchte, findet umfangreiche Informationen, Publikationen und Studien, wenn man nach ihrem Namen sucht.

Chelattherapie

Chelatbildner im Überblick: DMPS, DMSA und EDTA

Für die Chelattherapie stehen verschiedene Chelatbildner zur Verfügung, die jeweils unterschiedliche Schwermetalle binden:

DMPS (2,3-Dimercapto-1-propansulfonsäure)

Besonders wirksam bei Quecksilber, Blei und Arsen. DMPS wird in der Regel intravenös verabreicht und eignet sich für akute und chronische Belastungen.DMSA (Dimercaptobernsteinsäure)

Bindet Blei, Quecksilber, Cadmium und Arsen. Vorteil: DMSA kann oral eingenommen werden und ist gut verträglich. Häufig bei moderaten Belastungen oder zur Langzeittherapie.EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)

Bindet vor allem Blei und Calcium. EDTA wird häufig bei Schwermetallbelastungen und in der integrativen Medizin auch zur Unterstützung der Gefäßgesundheit eingesetzt.

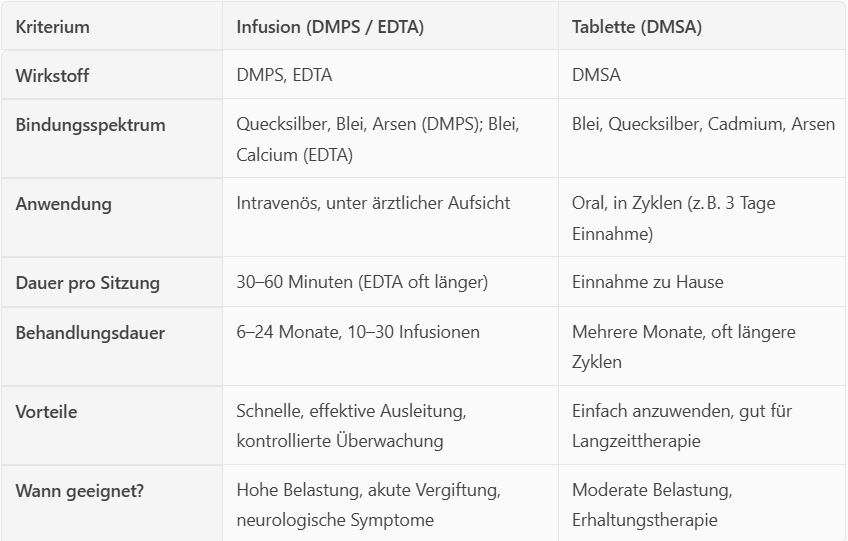

Anwendung: Infusion oder Tablette?

Es gibt zwei Hauptmethoden:

Infusionen

DMPS und EDTA werden meist intravenös verabreicht. Vorteil: schnelle und direkte Wirkung, da die Chelate sofort ins Blut gelangen. Besonders sinnvoll bei hohen Belastungen oder akuten Vergiftungen. Eine Infusion dauert in der Regel 30 bis 60 Minuten. Währenddessen können Sie sich entspannen, lesen oder ein digitales Gerät nutzen.Tabletten

DMSA wird häufig oral eingenommen. Diese Form ist einfacher anzuwenden und eignet sich für weniger akute Fälle oder zur langfristigen Ausleitung.

Vorteile der Infusionstherapie

Infusionen ermöglichen eine kontrollierte, effektive Ausleitung und sind ideal, wenn eine schnelle Reduktion der Schwermetalllast erforderlich ist. Die Häufigkeit und Dauer der Behandlung hängen von der individuellen Belastung, dem gewählten Chelatbildner und den Laborwerten ab.

Wie läuft die Schwermetall-Ausleitung ab – und warum ist Vorsicht wichtig?

Die Chelattherapie beginnt nach einer gründlichen Diagnostik und Vorbereitung. Dabei werden Nierenfunktion, Mineralstoffstatus und Darmgesundheit überprüft. Erst dann erfolgt die eigentliche Ausleitung: Chelatbildner wie DMPS, DMSA oder EDTA binden Schwermetalle im Blut und machen sie wasserlöslich, sodass sie über die Nieren ausgeschieden werden können. Eine Infusion dauert in der Regel 30 bis 60 Minuten und wird unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt (IMD Berlin, 2023; MicroTrace Minerals, 2024).

Warum kann die Ausleitung riskant sein?

Schwermetalle sitzen nicht nur im Blut, sondern tief in Geweben, Organen und sogar in den Mitochondrien. Sobald Chelatbildner wirken, werden diese Depots mobilisiert. Dabei gelangen Metalle kurzfristig in den Blutkreislauf, bevor sie ausgeschieden werden. Wenn die Bindung nicht stabil genug ist oder die Ausscheidungskapazität eingeschränkt ist, besteht das Risiko einer Umverteilung – zum Beispiel ins Nervensystem oder Gehirn. Das kann Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen oder in seltenen Fällen neurologische Beschwerden auslösen (Mutschler, Mitochondrien im Fokus, 2018; ATSDR, 2019).

Sicherheitsmaßnahmen für eine sichere Chelattherapie

- Infusionen langsam verabreichen (bei EDTA oft 3–4 Stunden), um die Nieren zu entlasten

- Mineralstoffe und Antioxidantien ergänzen (z. B. Magnesium, Zink, Vitamin C)

- Regelmäßige Laborkontrollen (Nierenwerte, Elektrolyte)

- Ausreichend Flüssigkeit vor und nach der Infusion

- Therapie in Intervallen (z. B. 1–2× pro Woche), angepasst an die individuelle Belastung

Diese Maßnahmen minimieren Risiken und verhindern, dass mobilisierte Schwermetalle im Körper „falsch verteilt“ werden (Wyss, Chelattherapie – Fakten & Ergebnisse, 2025).

Wie lange dauert eine Chelattherapie

in der Regel? Kann es Komplikationen geben?

Die Dauer einer Chelattherapie hängt von der Belastung, der Entgiftungskapazität und der gewählten Methode ab. Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze:

Ausleitung mit Infusionen

Infusionen mit Chelatbildnern wie DMPS oder EDTA sind die effektivste Methode, um Schwermetalle schnell und kontrolliert aus dem Körper zu entfernen. Sie werden direkt in die Vene verabreicht, sodass die Chelate sofort im Blut wirken.

Behandlungsdauer:

- In der Regel 6 bis 24 Monate

- 10 bis 30 Infusionen, meist 1- bis 2-mal pro Woche

- Jede Infusion dauert 30 bis 60 Minuten (bei EDTA oft länger)

Infusionen sind besonders sinnvoll bei hoher Belastung, neurologischen Symptomen oder wenn eine schnelle Reduktion der Schwermetalllast erforderlich ist.

Ausleitung mit Tabletten

DMSA wird häufig oral eingenommen. Diese Methode ist einfacher anzuwenden, aber weniger intensiv.

Behandlungsdauer:

- Oft mehrere Monate in Zyklen (z. B. 3 Tage Einnahme, 11 Tage Pause)

- Geeignet bei moderater Belastung oder zur Erhaltungstherapie nach Infusionen

Warum dauert die Entgiftung so lange?

Schwermetalle sind Speichergifte. Sie lagern sich in Gehirn, Leber, Nieren, Knochen und Fettgewebe ab und sind fest an Proteine gebunden. Ihre Halbwertszeit beträgt oft Jahrzehnte (z. B. Blei >20 Jahre, Quecksilber bis 28 Jahre). Deshalb ist eine schrittweise Ausleitung notwendig, um den Körper nicht zu überlasten und Umverteilungen zu vermeiden (ATSDR, 2019; Wyss, Chelattherapie – Fakten & Ergebnisse, 2025).

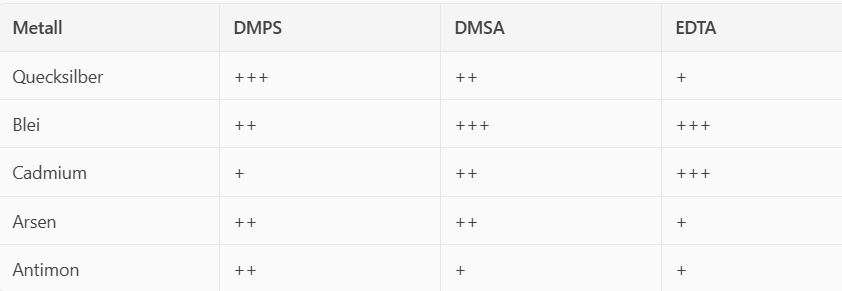

Welcher Chelatbildner bindet welches Schwermetall?

Die Wahl des richtigen Chelatbildners ist entscheidend für eine sichere und effektive Schwermetallausleitung. Studien zeigen, dass DMPS, DMSA und EDTA unterschiedliche Bindungsprofile haben (Blaurock-Busch & Busch, 2014; MicroTrace Minerals, 2024).

DMPS (2,3-Dimercapto-1-propansulfonsäure)

- Bindet am besten: Quecksilber (Hg), Arsen (As), Antimon (Sb)

- Wirksam auch bei: Blei (Pb), Kupfer (Cu)

- Anwendung: Intravenös (Infusion), selten oral

- Besonderheit: Starke Mobilisierung aus Geweben, daher bevorzugt bei hoher Hg-Belastung

(Quelle: Blaurock-Busch, BJMMR 2014)

DMSA (Dimercaptobernsteinsäure)

- Bindet am besten: Blei (Pb), Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd), Arsen (As)

- Anwendung: Oral (Kapseln), gut verträglich

- Besonderheit: Ideal für Kinder (FDA-Zulassung für Bleivergiftung), geeignet für Langzeittherapie

(Quelle: Blaurock-Busch, BJMMR 2014; UBA-Stellungnahme 1999)

EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)

- Bindet am besten: Blei (Pb), Cadmium (Cd)

- Wirksam auch bei: Aluminium (Al), Nickel (Ni)

- Anwendung: Intravenös, oft in Kombination mit Mineralstoffen

- Besonderheit: Wird in der integrativen Medizin zusätzlich bei Gefäßproblemen eingesetzt

(Quelle: Blaurock-Busch, Occupational Medicine & Health Affairs 2016)

Welche Alternativen gibt es zur Chelattherapie?

Neben der Chelattherapie gibt es ergänzende Ansätze, die den Körper bei der Entgiftung unterstützen. Diese Methoden ersetzen keine ärztlich überwachte Chelattherapie, können aber begleitend sinnvoll sein.

Alpha-Liponsäure (ALA)

Alpha-Liponsäure ist ein starkes Antioxidans, das Schwermetalle aus dem Nervensystem mobilisieren kann. Sie regeneriert andere Antioxidantien wie Vitamin C und E und unterstützt die Leberfunktion. ALA wird häufig in Kombination mit Chelattherapie eingesetzt, um die Ausleitung aus dem Gehirn zu fördern.

Heilpflanzen und Naturstoffe

- Koriander: Bekannt dafür, Schwermetalle aus dem Nervengewebe zu mobilisieren.

- Chlorella: Mikroalge, die Schwermetalle im Darm bindet und die Ausscheidung unterstützt.

- Bärlauch: Liefert schwefelhaltige Verbindungen, die die körpereigene Entgiftung anregen.

Diese Pflanzen werden oft kombiniert, um eine sanfte Ausleitung zu fördern.

Nahrungsergänzungsmittel

- Glutathion: Das wichtigste körpereigene Antioxidans, unterstützt die Leberentgiftung.

- Selen: Bindet Quecksilber und schützt vor oxidativem Stress.

- Vitamin C: Reduziert freie Radikale und stabilisiert das Immunsystem.

- Zink und Magnesium: Verhindern, dass Schwermetalle essenzielle Mineralstoffe verdrängen.

Weitere unterstützende Maßnahmen

- Ballaststoffreiche Ernährung: Bindet Toxine im Darm und fördert die Ausscheidung.

- Infrarot-Sauna oder Schwitzen: Unterstützt die Ausleitung über die Haut.

- Bindemittel wie Zeolith oder Aktivkohle: Können im Darm Schwermetalle und Toxine binden.

Wichtiger Hinweis: Diese Methoden sind unterstützend und sollten nicht ohne fachliche Begleitung bei hoher Schwermetallbelastung angewendet werden. Eine Kombination mit Chelattherapie und regelmäßiger Laborkontrolle ist entscheidend für Sicherheit und Wirksamkeit.

In meiner Praxis kann ich Ihnen alle Formen der Schwermetallausleitung anbieten, d. h. Chelate oder natürliche Präparate als Infusion oder Tablette. Mit der Methode Applied Kinesiology teste ich vorher, welche Form der Ausleitung im Moment für Sie die beste ist und vom Körper akzeptiert und vertragen wird. Dies kann sich während der Schwermetallausleitung regelmäßig ändern.

Mit meiner Chelattherapie den Körper reinigen

Ihr Weg zu mehr Gesundheit beginnt jetzt

Die Schwermetallausleitung im Rahmen einer Chelattherapie ist ein anspruchsvoller Prozess, der Geduld und Ausdauer erfordert. In meiner Praxis kombiniere ich medizinische Expertise mit einem individuellen Therapieplan, um Ihnen die bestmögliche Behandlung zu bieten. Eine erfolgreiche Chelattherapie kann Ihre Lebensqualität deutlich verbessern, Energie zurückbringen und chronische Beschwerden lindern.

Jetzt Termin vereinbaren – starten Sie Ihre Entgiftung!

Privatpraxis für ganzheitliche Medizin in Erlangen (Raum Nürnberg/Fürth)

Dr. med. Doris Gottfried

Häufige Fragen zur Chelattherapie in Erlangen, Fürth und Nürnberg

Was ist eine Chelattherapie und wie funktioniert sie?

Die Chelattherapie ist ein medizinisches Verfahren, bei dem Chelatbildner Schwermetalle binden und über die Nieren ausscheiden.Für wen ist die Chelattherapie in Erlangen geeignet?

Sie eignet sich für Menschen mit nachgewiesener Schwermetallbelastung, chronischen Erkrankungen oder unspezifischen Symptomen wie Müdigkeit.Wie läuft eine Chelattherapie-Infusion ab?

Die Infusion dauert 30–60 Minuten, erfolgt unter ärztlicher Aufsicht und wird individuell dosiert.Wie viele Sitzungen sind für eine Schwermetallausleitung nötig?

Je nach Belastung 10–30 Infusionen über 6–24 Monate.Gibt es Chelattherapie auch in Fürth und Nürnberg?

Ja, unsere Praxis in Erlangen ist zentral gelegen und gut erreichbar aus Fürth und Nürnberg.Welche Chelatbildner werden verwendet?

DMPS, DMSA und EDTA – je nach Schwermetallprofil und individueller Verträglichkeit.Kann ich Schwermetalle auch mit Tabletten ausleiten?

Ja, DMSA ist als Kapsel verfügbar, wird aber meist ergänzend zu Infusionen eingesetzt.Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Gelegentlich Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Hautreaktionen; selten allergische Reaktionen.Wie sicher ist die Chelattherapie?

Bei korrekter Durchführung und Laborkontrolle ist sie sicher. Risiken entstehen nur bei unsachgemäßer Anwendung.Wie wird die Schwermetallbelastung gemessen?

Durch Provokationstest (Urin), Haarmineralanalyse oder ergänzend kinesiologische Tests.Übernimmt die Krankenkasse die Kosten?

Gesetzliche Kassen in der Regel nicht, private Versicherungen je nach Tarif.Wie bereite ich mich auf die Chelattherapie vor?

Ausreichend trinken, leichte Mahlzeit, aktuelle Laborwerte (Nierenfunktion) prüfen lassen.Hilft Chelattherapie bei chronischer Müdigkeit?

Ja, wenn Schwermetalle die Ursache sind, kann die Ausleitung Energie und Stoffwechsel verbessern.Kann ich während der Chelattherapie arbeiten?

Ja, die meisten Patienten sind nach der Infusion sofort wieder einsatzfähig.Warum ist Chelattherapie kein Standard in der Schulmedizin?

Weil große randomisierte Studien fehlen; sie wird vor allem in der Umweltmedizin eingesetzt.

Glossar: Wichtige Begriffe rund um Chelattherapie

Chelattherapie

Medizinisches Verfahren zur Bindung und Ausleitung von Schwermetallen wie Blei, Quecksilber oder Arsen mithilfe von Chelatbildnern.

Chelatbildner

Substanzen wie DMPS, DMSA oder EDTA, die Schwermetalle binden und wasserlöslich machen, damit sie über die Nieren ausgeschieden werden.

DMPS

2,3-Dimercapto-1-propansulfonsäure; wird meist intravenös verabreicht und ist besonders wirksam bei Quecksilber und Blei.

DMSA

Dimercaptobernsteinsäure; wird oral eingenommen und eignet sich für Blei, Quecksilber, Cadmium und Arsen.

EDTA

Ethylendiamintetraessigsäure; bindet vor allem Blei und Calcium, wird häufig bei Schwermetallbelastungen und Gefäßproblemen eingesetzt.

Provokationstest

Diagnostisches Verfahren, bei dem ein Chelatbildner verabreicht wird, um Schwermetalle aus Depots zu mobilisieren und im Urin nachzuweisen.

Haarmineralanalyse

Analyse von Haarproben zur Bestimmung langfristiger Schwermetallbelastungen und Mineralstoffstatus.

Alpha-Liponsäure

Antioxidans, das Schwermetalle aus dem Nervensystem mobilisieren kann und die Regeneration anderer Antioxidantien unterstützt.

Chlorella

Mikroalge, die Schwermetalle im Darm bindet und die Ausscheidung unterstützt.

Koriander

Heilpflanze, die Schwermetalle aus Nervengewebe mobilisieren kann.

Autorin: Dr. med. Doris Gottfried | Letzte Aktualisierung: 29.09.2025