Wie beeinflusst Histamin unsere Gesundheit – und was tun bei Intoleranz, MCAS und systemischen Beschwerden?

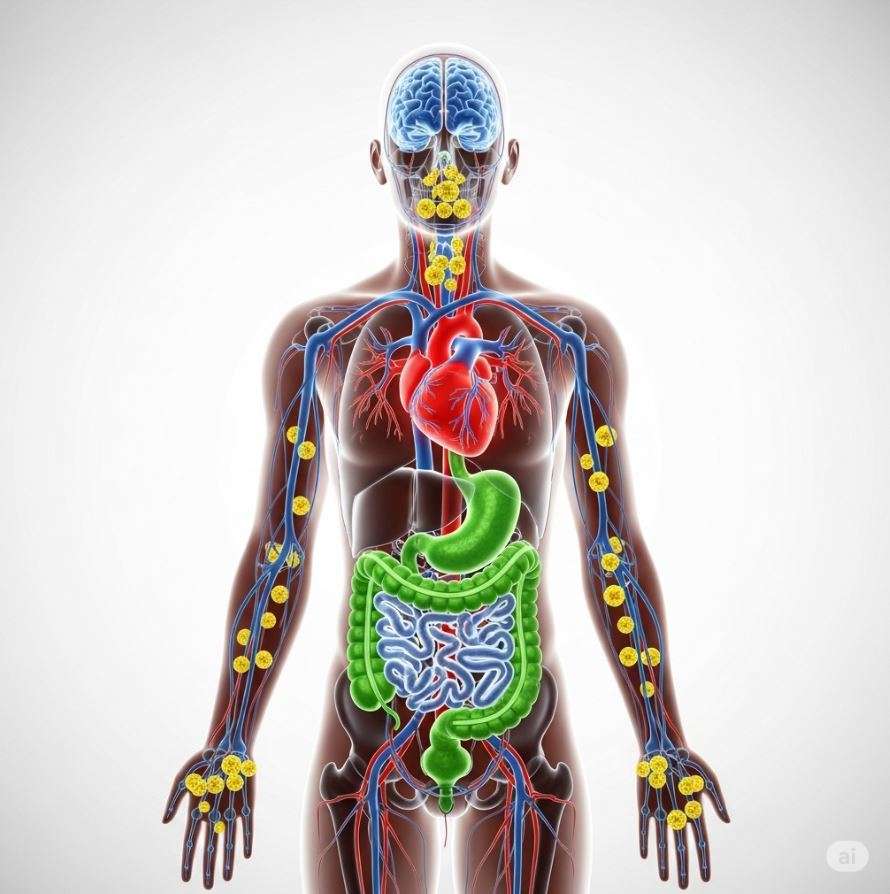

Histamin ist ein faszinierender Botenstoff, der tief in unsere biologischen Abläufe eingreift – vom Immunsystem über den Verdauungstrakt bis hin zum Nervensystem. Doch was passiert, wenn sein Gleichgewicht gestört ist? Dieser umfassende Artikel nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Welt der Histaminintoleranz: von den biochemischen Grundlagen über typische Symptome bis hin zu modernen Diagnose- und Therapieansätzen. Sie erfahren, wie Hormone, Darmgesundheit, Mikronährstoffe und sogar stille Entzündungen die Verarbeitung beeinflussen – und warum eine ganzheitliche Sichtweise entscheidend ist. Mit fundierten Studien, praktischen Ernährungstipps und Einblicken aus der Privatpraxis Dr. med. Doris Gottfried in Erlangen (Raum Nürnberg/Fürth) mit Schwerpunkt Orthomolekulare Medizin bietet dieser Text nicht nur Wissen, sondern auch Hoffnung und Orientierung für alle, die unter unklaren Beschwerden leiden. Tauchen Sie ein – und entdecken Sie, wie Sie Ihr Wohlbefinden nachhaltig verbessern können.

Histamin: Der unterschätzte Botenstoff mit großer Wirkung auf Allergien, Migräne und Verdauung

Dieser körpereigene Signalgeber spielt in zahlreichen biologischen Prozessen eine zentrale Rolle. Als Teil des natürlichen Regulationssystems wirkt er sowohl lokal im Gewebe als auch systemisch – etwa im Immunsystem, Nervensystem und Verdauungstrakt. Er gehört zur Gruppe der biogenen Amine und ist essenziell für viele physiologische Abläufe.

Was ihn besonders interessant macht: Er ist lebensnotwendig, kann aber auch problematisch werden, wenn sein Gleichgewicht gestört ist. In gesunden Menschen sorgt er für eine schnelle Immunantwort, unterstützt die Verdauung und hilft bei der Steuerung von Wachheit und Appetit. Ein Überschuss – etwa durch gestörte Verarbeitung oder erhöhte Aufnahme über die Nahrung – kann jedoch vielfältige Beschwerden verursachen, die oft schwer zuzuordnen sind.

Die medizinische Relevanz zeigt sich in verschiedenen Bereichen:

Bei Allergien

Dieser Botenstoff ist der zentrale Vermittler allergischer Sofortreaktionen. Bei Kontakt mit Allergenen wie Pollen, Tierhaaren oder bestimmten Lebensmitteln wird er aus Immunzellen freigesetzt und verursacht Symptome wie Juckreiz, Hautrötungen, Fließschnupfen und Atemnot. Medikamente, die seine Wirkung blockieren (Antihistaminika), sind daher Standard bei allergischen Erkrankungen.

Im Zusammenhang mit Migräne

Er beeinflusst die Gefäßweite und die Schmerzverarbeitung im Gehirn. Ein erhöhter Spiegel kann Migräneattacken auslösen oder verstärken. Besonders bei Menschen mit DAO-Mangel – also einer eingeschränkten Fähigkeit zum Abbau – gelten bestimmte Lebensmittel wie Rotwein oder gereifter Käse als typische Trigger.

Im Verdauungstrakt

Im Magen stimuliert er die Produktion von Magensäure, die für die Verdauung und Abwehr von Krankheitserregern notwendig ist. Gleichzeitig kann ein Zuviel Beschwerden wie Sodbrennen, Durchfall oder Bauchkrämpfe verursachen – insbesondere bei Intoleranz oder gestörter Darmflora.

Im Nervensystem

Als Neurotransmitter im Gehirn beeinflusst er Wachheit, Appetit, Stimmung und Schmerzempfinden. Ein Ungleichgewicht kann zu Schlafstörungen, innerer Unruhe, Konzentrationsproblemen oder sogar Panikattacken führen. Auch bei neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer oder Multipler Sklerose wird seine Rolle intensiv erforscht.

Im Herz-Kreislauf-System

Er kann Blutgefäße erweitern und die Herzfrequenz beeinflussen. Bei einem Überschuss kommt es häufig zu Blutdruckabfall, Herzrasen oder Kreislaufproblemen – Symptome, die oft anderen Erkrankungen zugeschrieben werden.

Bei Hautreaktionen

Er ist maßgeblich an Hautsymptomen beteiligt. Quaddeln, Juckreiz und Nesselsucht können ebenso auftreten wie eine Verstärkung bestehender Hauterkrankungen wie Neurodermitis. Solche Reaktionen sind oft erste Hinweise auf eine Intoleranz – insbesondere bei Menschen ohne nachweisbare Allergie.

Wie Histamin wirkt: Entstehung, Speicherung und Rezeptorbindung erklärt

Nachdem wir die lebenswichtigen Funktionen dieses Botenstoffs im Körper kennengelernt haben, lohnt sich ein Blick auf die biochemischen Grundlagen: Wie entsteht er, wo wird er gespeichert, und über welche Rezeptoren wirkt er?

Chemische Struktur und Eigenschaften

Das Molekül gehört zur Gruppe der biogenen Amine und ist stickstoffhaltig. Es besteht aus einem Imidazolring, der über eine Seitenkette mit einer Aminogruppe verbunden ist. Diese Struktur macht es besonders reaktionsfreudig und ermöglicht die Bindung an verschiedene Rezeptoren im Körper.

Es ist wasserlöslich und kann sich rasch im Gewebe verteilen. Seine Fähigkeit, Protonen zu binden oder abzugeben, ist entscheidend für die Rolle als Signalstoff – etwa bei Immunreaktionen, im Nervensystem und im Verdauungstrakt.

Biosynthese: Wie entsteht der Botenstoff im Körper?

Gebildet wird er aus der Aminosäure Histidin durch das Enzym Histidindecarboxylase, das ein Kohlendioxidmolekül entfernt. Die Synthese erfolgt vor allem in Zellen, die ihn entweder direkt freisetzen oder für spätere Reaktionen speichern.

Die Produktion ist kein Dauerprozess, sondern wird gezielt aktiviert – etwa bei Kontakt mit Krankheitserregern, bei allergischen Reaktionen oder durch hormonelle und neuronale Signale. Der Körper stellt ihn also nur dann her, wenn er gebraucht wird.

Speicherorte: Wo liegt er im Körper vor?

Der Botenstoff wird nicht frei im Blut transportiert, sondern in bestimmten Zellen gespeichert, bis er benötigt wird. Die wichtigsten Speicherorte sind:

- Mastzellen: Diese Immunzellen befinden sich in Haut, Schleimhäuten, Atemwegen und Darm. Sie speichern große Mengen und setzen ihn bei allergischen oder entzündlichen Reaktionen frei.

- Basophile Granulozyten: Eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen, die ebenfalls beteiligt ist und bei Immunreaktionen aktiv wird.

- Zellen der Magenschleimhaut (ECL-Zellen): Sie setzen ihn frei, um die Produktion von Magensäure zu steuern.

- Neuronen im Gehirn: Dort wirkt er als Neurotransmitter und beeinflusst zentrale Prozesse wie Wachheit, Appetit und Schmerzempfinden.

Diese Speicherorte zeigen, wie vielseitig der Stoff im Körper eingesetzt wird – je nach Bedarf in Immunabwehr, Verdauung oder neuronaler Regulation.

Rezeptoren: Wie entfaltet sich die Wirkung?

Die Effekte entstehen nicht direkt, sondern über spezielle Bindungsstellen auf Zelloberflächen – die sogenannten Rezeptoren. Es gibt vier Haupttypen:

H1-Rezeptor

- Vermittelt allergische Reaktionen wie Juckreiz, Schwellungen und Rötungen

- Reguliert Schlaf-Wach-Rhythmus und Schmerzempfindung

- Kommt in Blutgefäßen, Bronchien und im zentralen Nervensystem vor

H2-Rezeptor

- Fördert die Produktion von Magensäure

- Beeinflusst Herzfrequenz und Gefäßtonus

- Hat immunmodulierende Effekte

H3-Rezeptor

- Reguliert die Freisetzung von Neurotransmittern im Gehirn

- Beeinflusst Wachheit, Appetit und kognitive Funktionen

- Relevant bei neurologischen Erkrankungen

H4-Rezeptor

- Kommt auf Immunzellen wie Mastzellen und T-Zellen vor

- Steuert Entzündungsprozesse und die Wanderung von Immunzellen

- Spielt eine Rolle bei chronischen Entzündungen und Autoimmunerkrankungen

Jeder Rezeptor vermittelt eine spezifische Wirkung – abhängig vom Gewebe und der Aktivierung. Diese Vielfalt erklärt, warum so unterschiedliche Symptome auftreten können, wenn das Gleichgewicht gestört ist.

Histamin im Körper: Wie der Botenstoff Immunsystem, Kreislauf und Verdauung beeinflusst

Dieser hochaktive körpereigene Signalgeber wirkt über spezifische Rezeptoren in verschiedenen Geweben. Seine physiologischen Funktionen sind essenziell für die Gesundheit – und gleichzeitig der Grund, warum ein Ungleichgewicht zu vielfältigen Beschwerden führen kann. Die Wirkung hängt vom jeweiligen Rezeptortyp und dem betroffenen Organsystem ab.

Rolle im Immunsystem und bei Entzündungen

Als zentraler Vermittler der Immunantwort wird er bei Kontakt mit Krankheitserregern, Allergenen oder Gewebeschäden aus Immunzellen wie Mastzellen freigesetzt. Dadurch kommt es zu:

- Erweiterung und erhöhter Durchlässigkeit der Blutgefäße

- Erleichtertem Zugang von Leukozyten zum betroffenen Gewebe

- Einleitung und Regulation von Entzündungsprozessen

Diese Reaktionen sind notwendig zur Bekämpfung von Infektionen und für die Wundheilung. Gleichzeitig ist der Botenstoff auch an überschießenden Immunreaktionen beteiligt – etwa bei Allergien oder chronischen Entzündungen.

Wirkung auf Blutgefäße und Kreislauf

Er beeinflusst den Gefäßtonus und die Herz-Kreislauf-Funktion. Typische Effekte sind:

- Erweiterung der Blutgefäße mit kurzfristigem Blutdruckabfall

- Erhöhung der Herzfrequenz zur Stabilisierung des Kreislaufs

- Direkte Stimulation von Herzmuskelzellen mit möglichen Rhythmusveränderungen

Diese Reaktionen sind besonders relevant für Menschen mit Intoleranz gegenüber diesem Stoff, die nach dem Verzehr entsprechender Lebensmittel unter Herzrasen, Schwindel oder Kreislaufproblemen leiden.

Einfluss auf den Magen-Darm-Trakt

Im Verdauungssystem spielt er eine Schlüsselrolle bei der Regulation der Magensäureproduktion. In der Magenschleimhaut freigesetzt, aktiviert er die Belegzellen zur Ausschüttung von Salzsäure, die notwendig ist für:

- Die Aufspaltung von Proteinen

- Die Aktivierung von Verdauungsenzymen

- Die Abwehr von Krankheitserregern im Magen

Ein Zuviel kann jedoch Beschwerden wie Sodbrennen, Übelkeit, Völlegefühl oder Durchfall verursachen – typische Symptome bei gestörter Verarbeitung.

Wirkung im zentralen Nervensystem

Im Gehirn wirkt der Stoff als Neurotransmitter und beeinflusst zentrale Funktionen wie:

- Wachheit und Schlafqualität: Fördert Aufmerksamkeit und unterdrückt den Schlaf

- Appetitregulation: Beeinflusst Hunger- und Sättigungsgefühl

- Emotionale Stabilität: Ein erhöhter Spiegel kann mit innerer Unruhe, Reizbarkeit oder Angstzuständen verbunden sein

Im zentralen Nervensystem wird er nicht aus dem Blut aufgenommen, sondern direkt in speziellen Neuronen produziert. Ein Ungleichgewicht kann zu neurologischen Beschwerden führen, die oft nicht direkt damit in Verbindung gebracht werden – etwa Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme oder Stimmungsschwankungen.

Histaminintoleranz erkennen: Wenn der Körper Histamin nicht abbauen kann

Die sogenannte Histaminunverträglichkeit (auch Histaminose genannt) ist eine funktionelle Störung, bei der der Körper überschüssigen Botenstoff nicht ausreichend abbauen kann. Sie zählt zu den Pseudoallergien, da die Symptome allergieähnlich sind, jedoch keine klassische Immunreaktion mit IgE-Antikörpern zugrunde liegt.

Abgrenzung zur echten Allergie

Bei einer klassischen allergischen Reaktion erkennt das Immunsystem ein harmloses Allergen – etwa Pollen oder bestimmte Nahrungsmittelbestandteile – fälschlicherweise als Bedrohung. In der Folge wird der Botenstoff aus Mastzellen freigesetzt, was zu typischen Beschwerden wie Juckreiz, Schwellungen oder Atemnot führt.

Bei der Intoleranz hingegen liegt keine Immunantwort vor. Die Symptome entstehen durch einen Überschuss, der nicht ausreichend verarbeitet werden kann. Obwohl die Beschwerden einer Allergie ähneln, handelt es sich um eine nicht-allergische Reaktion – daher die Einordnung als Pseudoallergie.

Ungleichgewicht zwischen Aufnahme und Abbau

Der Stoff gelangt auf zwei Wegen in den Körper:

- Endogen: Eigene Produktion – etwa bei Stress, Entzündungen oder hormonellen Veränderungen

- Exogen: Aufnahme über die Nahrung – vor allem durch gereifte, fermentierte oder verdorbene Lebensmittel wie Käse, Rotwein, Fisch, Salami oder Sauerkraut

Normalerweise wird ein Überschuss durch spezielle Enzyme neutralisiert. Ist dieser Abbau gestört, entsteht ein Ungleichgewicht: Die Menge übersteigt die Verarbeitungskapazität – und es kommt zu Beschwerden wie Kopfschmerzen, Hautreaktionen, Durchfall, Herzrasen oder Schwindel.

Die Rolle der Diaminoxidase (DAO)

Das Enzym DAO ist der wichtigste Regulator für den Abbau im Darm. Es wird in der Dünndarmschleimhaut gebildet und sorgt dafür, dass der Stoff aus der Nahrung abgebaut wird, bevor er in den Blutkreislauf gelangt.

Ein Mangel an DAO kann verschiedene Ursachen haben:

- Genetische Faktoren: Manche Menschen produzieren von Natur aus weniger

- Darmprobleme: Entzündungen, Reizdarm oder gestörte Darmflora können die Produktion hemmen

- Medikamente: Einige Wirkstoffe (z. B. Schmerzmittel, Antibiotika, Antidepressiva) blockieren die Enzymaktivität

- Nährstoffmangel: Für die Funktion sind Mikronährstoffe wie Vitamin B6, Vitamin C, Zink und Kupfer notwendig

Ist die Aktivität des Enzyms eingeschränkt, kann der Botenstoff nicht ausreichend abgebaut werden – und es kommt zu einer systemischen Belastung mit vielfältigen Symptomen.

DAO-Aktivität verstehen: Wie Hormone, Darmflora und Gene die Histaminverarbeitung beeinflussen

Die Hintergründe dieser funktionellen Störung sind vielfältig und individuell verschieden. Neben Ernährung und Umweltfaktoren spielen hormonelle Schwankungen, die Darmgesundheit und genetische Veranlagungen eine zentrale Rolle. All diese Einflüsse wirken direkt auf die Aktivität des Enzyms Diaminoxidase (DAO) – dem wichtigsten Regulator für den Abbau des betreffenden Botenstoffs im Körper.

Hormonelle Einflüsse

Besonders bei Frauen zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen dem Hormonhaushalt und der Verarbeitung. Östrogen – das dominante weibliche Sexualhormon – fördert die Freisetzung aus Mastzellen und kann gleichzeitig die DAO-Aktivität hemmen. Ein hoher Östrogenspiegel kann somit die Belastung verstärken.

Typische Situationen, in denen sich die Beschwerden verschärfen:

- Menstruationszyklus: Viele Frauen berichten von verstärkten Symptomen wie Migräne, Bauchkrämpfen oder Hautreaktionen vor und während der Periode.

- Eisprung und prämenstruelle Phase: Der Spiegel steigt parallel zum Östrogen – die Enzymaktivität sinkt.

- Schwangerschaft: Paradoxerweise verbessert sich die Intoleranz oft, da die Plazenta große Mengen DAO produziert, um das ungeborene Kind zu schützen.

- Wechseljahre: Hormonelle Umstellungen können die Verarbeitung erneut destabilisieren.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron ist entscheidend. Ein Progesteronmangel kann die Wirkung von Östrogen verstärken und damit die Beschwerden verschlimmern.

Darmgesundheit und Mikrobiom

Der Darm spielt eine Schlüsselrolle beim Abbau. DAO wird in der Dünndarmschleimhaut gebildet – eine gesunde Darmflora ist daher Voraussetzung für eine funktionierende Verarbeitung.

Ein gestörtes Mikrobiom (Dysbiose) kann die Intoleranz auf mehreren Ebenen verschärfen:

- Produktion durch Bakterien: Einige Keime bilden selbst den Botenstoff und erhöhen die Belastung.

- Fehlende Abbauhelfer: Ein Mangel an nützlichen Mikroorganismen reduziert die natürliche Verarbeitung.

- Leaky Gut: Eine durchlässige Darmschleimhaut lässt ihn ungehindert ins Blut gelangen.

- Entzündungen und Reizdarm: Chronische Erkrankungen wie SIBO, Zöliakie oder Morbus Crohn können die DAO-Produktion hemmen.

Eine gezielte Darmsanierung, angepasste Ernährung und die Zufuhr von Mikronährstoffen wie Vitamin B6, C, Zink und Kupfer können die Enzymaktivität unterstützen und Symptome lindern.

Genetische Faktoren

Auch die Veranlagung spielt eine Rolle. Manche Menschen haben eine angeboren verminderte DAO-Aktivität, die sich labordiagnostisch nachweisen lässt. Genetische Varianten im DAO-Gen oder im HNMT-Gen (Histamin-N-Methyltransferase, ein weiteres Abbauenzym) können die Fähigkeit zur Verarbeitung dauerhaft einschränken.

Typische Hinweise auf eine genetisch bedingte Form:

- Frühes Auftreten der Symptome

- Familiengeschichte mit ähnlichen Beschwerden

- Keine erkennbare Verbesserung durch Ernährung allein

In solchen Fällen kann eine genetische Untersuchung helfen, zwischen einer primären (angeborenen) und einer sekundären (erworbenen) DAO-Schwäche zu unterscheiden – was für die Therapieplanung entscheidend ist.

Die Beschwerden bei einer Intoleranz gegenüber diesem Botenstoff sind breit gefächert und oft unspezifisch. Sie betreffen mehrere Organsysteme gleichzeitig und können in ihrer Intensität stark schwanken. Das erschwert die Diagnose – viele Betroffene leiden jahrelang, ohne die Ursache zu kennen. Auslöser ist meist ein Überschuss, der aufgrund eingeschränkter Aktivität des Enzyms Diaminoxidase (DAO) nicht ausreichend abgebaut werden kann.

Haut: Rötungen, Juckreiz, Urtikaria

Die Haut zählt zu den häufigsten Zielorganen. Typische Symptome sind:

- Rötungen und Hitzegefühl, besonders im Gesicht, Hals oder Dekolleté

- Juckreiz, oft ohne sichtbaren Ausschlag

- Nesselsucht (Urtikaria): plötzlich auftretende Quaddeln mit starkem Juckreiz

Diese Reaktionen entstehen durch die Erweiterung der Blutgefäße und die erhöhte Gefäßdurchlässigkeit – klassische Effekte des Botenstoffs auf die Haut.

Magen-Darm-Trakt: Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen

Im Verdauungssystem wirkt er direkt über die Magensäureproduktion und indirekt über die Darmbewegung. Häufige Beschwerden sind:

- Durchfall, oft unmittelbar nach dem Essen

- Bauchkrämpfe und Blähungen

- Übelkeit, Völlegefühl oder Sodbrennen

Diese Symptome treten vor allem nach dem Verzehr belastender Lebensmittel auf und können leicht mit einem Reizdarmsyndrom verwechselt werden.

Zentralnervensystem: Migräne, Schwindel, Brain Fog

Im Gehirn übernimmt der Stoff die Rolle eines Neurotransmitters. Ein Zuviel kann zu:

- Migräne und pulsierenden, einseitigen Kopfschmerzen

- Schwindel, Gleichgewichtsstörungen oder Benommenheit

- „Brain Fog“: Konzentrationsprobleme, Gedächtnisschwäche, mentale Erschöpfung

Diese Beschwerden sind besonders belastend, da sie die Lebensqualität stark einschränken und selten mit der Ernährung in Verbindung gebracht werden.

Herz-Kreislauf-System: Hypotonie, Tachykardie

Auch Blutdruck und Herzfrequenz können betroffen sein:

- Niedriger Blutdruck mit Schwindel und Schwächegefühl

- Herzrasen, oft ohne körperliche Belastung

- Herzstolpern oder innere Unruhe

Diese Symptome treten häufig nach dem Essen oder bei Stress auf und werden nicht selten als psychosomatisch fehlinterpretiert.

Atemwege: Fließschnupfen, asthmatische Beschwerden

Der Botenstoff kann auch die Atemwege reizen – besonders bei Menschen mit allergischer Veranlagung oder bestehenden Atemwegserkrankungen:

- Fließschnupfen, verstopfte Nase oder Niesreiz

- Reizhusten oder Engegefühl in der Brust

- Asthmaähnliche Symptome, insbesondere bei körperlicher Belastung

Diese Beschwerden können durch bestimmte Lebensmittel, körperliche Aktivität oder Umwelteinflüsse ausgelöst werden.

Die Abklärung dieser funktionellen Störung ist komplex und erfordert ein strukturiertes Vorgehen. Da es keine eindeutigen Laborwerte oder standardisierten Tests gibt, basiert die Diagnostik vor allem auf klinischer Beobachtung, dem Ausschluss anderer Erkrankungen und der Reaktion auf eine entsprechende Ernährung. Eine sorgfältige Anamnese, kombiniert mit gezielten Maßnahmen, kann helfen, die Ursache der Beschwerden zu identifizieren.

Anamnese und Symptomtagebuch

Der erste Schritt ist ein ausführliches Arzt-Patienten-Gespräch, bei dem Symptome, deren zeitlicher Zusammenhang mit der Ernährung und mögliche Auslöser erfasst werden. Besonders hilfreich ist ein Symptom- und Ernährungstagebuch über mindestens zwei Wochen. Darin dokumentieren Betroffene:

- Was gegessen wurde

- Wann Beschwerden auftraten

- Welche Symptome genau beobachtet wurden

Dieses Tagebuch liefert wertvolle Hinweise auf Zusammenhänge zwischen bestimmten Lebensmitteln und Beschwerden wie Hautreaktionen, Kopfschmerzen, Durchfall oder Herzrasen.

Eliminationsdiät und Provokationstest

Eine diagnostische Eliminationsdiät ist ein zentrales Instrument. Dabei werden über 2–4 Wochen alle belastenden Lebensmittel konsequent gemieden. Bessern sich die Beschwerden deutlich, ist das ein starker Hinweis auf eine Unverträglichkeit.

Anschließend kann ein ärztlich überwachter Provokationstest erfolgen, bei dem gezielt entsprechende Lebensmittel oder Lösungen verabreicht werden, um die Reaktion des Körpers zu beobachten. Dieser Test sollte niemals eigenständig durchgeführt werden, da starke Reaktionen auftreten können und medizinische Überwachung notwendig ist.

Labordiagnostik: DAO-Aktivität und Blutwerte

Zur Unterstützung der Diagnose können Laboruntersuchungen herangezogen werden – auch wenn sie allein keine gesicherte Aussage ermöglichen:

- DAO-Aktivität im Blut: Ein erniedrigter Wert kann auf eine eingeschränkte Abbaukapazität hinweisen

- Spiegel im Plasma: Ein erhöhter Wert kann die Diagnose stützen, ist jedoch stark schwankend und abhängig von der Ernährung

- Kofaktoren: Mikronährstoffe wie Vitamin B6, C, Zink und Kupfer sind essenziell für die Enzymfunktion und sollten mit untersucht werden

Wichtig: Die DAO-Aktivität im Blut spiegelt nicht immer die tatsächliche Leistung im Darm wider. Daher müssen Laborwerte stets im Kontext der klinischen Symptome bewertet werden.

Ausschluss anderer Erkrankungen

Da die Beschwerden oft unspezifisch sind, müssen andere Ursachen ausgeschlossen werden:

- Allergien: IgE-vermittelte Reaktionen können durch Hauttests oder Blutuntersuchungen abgeklärt werden

- Zöliakie: Eine Autoimmunerkrankung, die die Dünndarmschleimhaut schädigt und ebenfalls zu Verdauungsbeschwerden führt

- Reizdarmsyndrom (RDS): Eine funktionelle Störung mit ähnlichen Symptomen, aber anderer Ursache

- Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS): Eine seltene, aber relevante Differenzialdiagnose bei systemischen Reaktionen

Die Intoleranz ist eine Ausschlussdiagnose – sie wird gestellt, wenn andere Ursachen ausgeschlossen und die Beschwerden durch eine angepasste Ernährung deutlich gebessert werden.

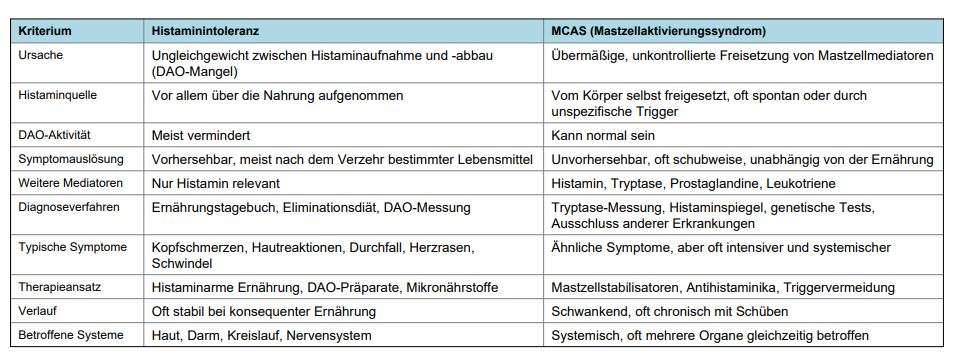

Obwohl sich die Symptome beider Erkrankungen stark ähneln – etwa Hautreaktionen, Kopfschmerzen, Durchfall, Herzrasen oder Schwindel – unterscheiden sich die zugrunde liegenden Mechanismen deutlich.

Histaminintoleranz: Abbaustörung

Hier liegt ein Ungleichgewicht zwischen Aufnahme und Abbau vor. Der Körper nimmt über die Nahrung oder durch eigene Prozesse mehr von dem Botenstoff auf, als er verarbeiten kann. Hauptursache ist meist eine verminderte Aktivität des Enzyms Diaminoxidase (DAO), das im Darm für die Neutralisierung zuständig ist. Die Beschwerden entstehen also durch eine verzögerte Verarbeitung – nicht durch eine übermäßige Freisetzung.

Typische Merkmale:

- Beschwerden treten meist nach dem Verzehr belastender Lebensmittel auf

- Symptome sind oft vorhersehbar und dosisabhängig

- Laborwerte zeigen häufig eine verminderte DAO-Aktivität

- Keine Beteiligung weiterer Mastzellmediatoren

Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS): Freisetzungsstörung

Beim MCAS liegt das Problem in der übermäßigen und oft unkontrollierten Freisetzung von Entzündungsmediatoren aus Mastzellen – darunter auch Histamin. Diese Aktivierung kann durch harmlose Reize wie Stress, Hitze, körperliche Belastung oder sogar spontan erfolgen – ohne allergischen Auslöser und unabhängig von der Ernährung.

Typische Merkmale:

- Beschwerden treten unabhängig von der Nahrungsaufnahme auf

- Symptome sind oft schubweise und unvorhersehbar

- Neben Histamin werden auch Tryptase, Prostaglandine und Leukotriene freigesetzt

- DAO-Aktivität kann normal sein – die Ursache liegt in der Überaktivität der Mastzellen

Diagnostische Unterschiede

- Histaminintoleranz: Diagnostik über Eliminationsdiät, Symptomtagebuch und DAO-Messung

- MCAS: Erfordert eine umfassende Diagnostik, inkl. Tryptase-Messung, Histaminspiegel, genetischer Tests und Ausschluss anderer Mastzellerkrankungen wie Mastozytose

Klinische Relevanz

Die Unterscheidung ist entscheidend, da sich die Therapieansätze unterscheiden:

- Bei Histaminintoleranz: Fokus auf histaminarme Ernährung und ggf. Gabe von DAO-Präparaten

- Bei MCAS: Einsatz von Mastzellstabilisatoren, Antihistaminika, entzündungshemmenden Medikamenten und gezielte Triggervermeidung

Die Therapie dieser Intoleranz basiert auf einem umfassenden Ansatz, der Ernährung, Mikronährstoffe, medikamentöse Unterstützung und Lebensstilfaktoren berücksichtigt. Ziel ist es, die Belastung zu reduzieren, die Abbaukapazität zu verbessern und die Lebensqualität nachhaltig zu steigern.

Ernährung als zentrale Maßnahme

Die wichtigste Strategie ist die konsequente Vermeidung belastender Lebensmittel. Dazu zählen:

- Gereifte Käse- und Wurstsorten

- Rotwein, Bier, Sekt

- Fisch wie Thunfisch, Makrele, Sardinen

- Sauerkraut, Essig, Sojasauce

- Tomaten, Spinat, Auberginen

Auch sogenannte Liberatoren (z. B. Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Schokolade) und DAO-Hemmer wie Alkohol sollten gemieden werden. Eine individuell angepasste Ernährung, idealerweise begleitet durch ein Ernährungstagebuch, hilft dabei, persönliche Trigger zu identifizieren und Beschwerden zu reduzieren.

DAO-Präparate zur Unterstützung

Diese Produkte enthalten das Enzym Diaminoxidase, das im Darm für den Abbau verantwortlich ist. Bei Betroffenen ist die körpereigene Produktion oft eingeschränkt – durch genetische Faktoren, Darmerkrankungen, Nährstoffmangel oder bestimmte Medikamente. Die Folge: Der Stoff aus der Nahrung wird nicht ausreichend neutralisiert und verursacht Beschwerden wie Kopfschmerzen, Hautreaktionen, Durchfall oder Herzrasen.

Besonders hilfreich sind sie:

- Bei Restaurantbesuchen oder Reisen

- In hormonell sensiblen Phasen (z. B. Menstruation)

- Bei unklarer Zusammensetzung von Speisen

DAO-Präparate sind rezeptfrei erhältlich, sollten aber in Absprache mit medizinischem Fachpersonal eingesetzt werden.

Medikamentöse Optionen

Zur Unterstützung können folgende Mittel eingesetzt werden:

- H1-Antihistaminika: Gegen Hautreaktionen, Juckreiz, Kopfschmerzen

- H2-Antihistaminika: Gegen Magen-Darm-Beschwerden wie Sodbrennen

- Mastzellstabilisatoren wie Cromoglicinsäure oder Quercetin: Hemmen die Freisetzung aus Mastzellen und sind besonders bei multiplen Beschwerden hilfreich

Die Auswahl sollte individuell erfolgen und regelmäßig überprüft werden.

Mikronährstofftherapie

Für eine optimale Enzymaktivität benötigt der Körper bestimmte Nährstoffe:

- Vitamin B6: Co-Faktor für DAO

- Vitamin C: Unterstützt die Funktion und wirkt antioxidativ

- Zink und Kupfer: Essenziell für die Enzymaktivität und das Immunsystem

Ein gezielter Mikronährstoffstatus kann durch Laboruntersuchungen ermittelt und bei Bedarf ergänzt werden. Eine ausgewogene Versorgung verbessert nicht nur die Verarbeitung, sondern auch die allgemeine Stoffwechselgesundheit.

Lebensstilmaßnahmen

Auch der Alltag hat großen Einfluss auf die Balance:

- Stressmanagement: Stress fördert die Freisetzung – Entspannungstechniken wie Yoga, Atemübungen oder Meditation helfen, das Nervensystem zu regulieren

- Darmgesundheit stärken: Eine gesunde Darmflora unterstützt die Enzymproduktion. Probiotika, ballaststoffreiche Ernährung und entzündungshemmende Maßnahmen sind sinnvoll

- Schlaf und Bewegung: Regelmäßiger Schlaf und moderate Bewegung stabilisieren den Hormonhaushalt und fördern die körpereigene Regulation

Die folgende Liste zeigt die häufigsten Nahrungsmittel, die entweder große Mengen des Botenstoffs enthalten, dessen Freisetzung fördern oder den Abbau durch das Enzym DAO hemmen. Bei entsprechender Unverträglichkeit sollten sie gemieden oder individuell getestet werden:

- Gereifter Käse (z. B. Parmesan, Emmentaler, Camembert)

- Salami und luftgetrocknete Wurstwaren

- Räucherfisch (z. B. Makrele, Hering, Lachs)

- Thunfisch aus der Dose

- Rotwein

- Champagner, Sekt, Bier

- Sauerkraut

- Essig und eingelegte Produkte

- Sojasauce und asiatische Würzsaucen

- Tomaten (frisch und verarbeitet)

- Spinat

- Auberginen

- Avocados

- Erdbeeren

- Zitrusfrüchte (z. B. Orangen, Zitronen)

- Schokolade und Kakao

- Nüsse (besonders Walnüsse, Cashews, Erdnüsse)

- Hefeextrakte (z. B. in Fertigprodukten)

- Getrocknete Früchte (z. B. Aprikosen, Rosinen)

- Fermentierte Milchprodukte (z. B. Joghurt, Kefir)

Diese Lebensmittel können entweder direkt zur Belastung beitragen, die körpereigene Freisetzung verstärken oder die Aktivität des Abbau-Enzyms beeinträchtigen – was bei empfindlichen Personen zu Beschwerden führen kann.

1. Histaminintoleranz und Ernährung

Zopf & Dieterich (2024): In einer Übersichtsarbeit in Die Gastroenterologie wurde gezeigt, dass die Zahl der Menschen mit Beschwerden nach dem Verzehr histaminhaltiger Lebensmittel deutlich gestiegen ist. Die Autor:innen betonen, dass viele Betroffene unnötig strenge Diäten durchführen, was zu Mangelernährung führen kann. Eine gezielte Anamnese und die Bestimmung der DAO-Aktivität im Blut können helfen, die Diagnose zu sichern und die Ernährung individuell anzupassen.

Quelle: SpringerLink – Die Gastroenterologie

2. DAO-Enzym und Mikronährstoffe

Histameany (2025): Eine kritische Betrachtung der DAO-Diagnostik zeigt, dass die DAO-Aktivität stark von Mikronährstoffen wie Kupfer, Calcium und Vitamin B6 abhängig ist. Auch hormonelle Einflüsse – etwa durch Östradiol – können die DAO-Funktion hemmen. Die Studie empfiehlt eine gezielte orthomolekulare Versorgung zur Unterstützung des Histaminabbaus.

Quelle: Histameany.de

3. Histamin und Darmmikrobiom

Medical Tribune (2024): Eine Tierstudie zeigt, dass bestimmte Darmbakterien – insbesondere Klebsiella aerogenes – Histamin produzieren und die Symptome des Reizdarmsyndroms verstärken können. Eine FODMAP-Diät senkte nicht nur die Beschwerden, sondern auch die Histaminkonzentration im Urin. Die Studie legt nahe, dass eine gezielte Mikrobiomtherapie bei Histaminintoleranz sinnvoll sein kann.

Quelle: Medical Tribune

4. Hormonelle Einflüsse auf Histamin

Andrea Mohr (2021): In einem Fachartikel wird beschrieben, wie Östrogen die Histaminfreisetzung fördert und gleichzeitig die DAO hemmt. Histamin wiederum stimuliert die Östrogenproduktion – ein Teufelskreis, der zu zyklusabhängigen Beschwerden führen kann. Die Autorin empfiehlt eine hormonelle Diagnostik und Regulation, insbesondere bei Frauen mit PMS, Migräne oder unerklärlichen Beschwerden.

Quelle: praxis-frauengesundheit.de

5. Stille Entzündungen als Verstärker

Judith Kraus Bochno (2019): In einem Artikel zur integrativen Ernährung wird gezeigt, wie chronischer Stress, Fehlernährung und Umweltfaktoren stille Entzündungen fördern, die wiederum die DAO-Produktion hemmen und die Histaminbelastung erhöhen. Die Autorin empfiehlt entzündungshemmende Ernährung, Stressreduktion und gezielte Mikronährstofftherapie.

Quelle: SpringerLink – Akupunktur & Aurikulomedizin

Beantworten Sie die folgenden Fragen ehrlich. Je mehr Aussagen Sie mit „Ja“ beantworten, desto wahrscheinlicher ist eine Histaminintoleranz als mögliche Ursache Ihrer Beschwerden.

Allgemeine Beschwerden

- Haben Sie häufig Kopfschmerzen oder Migräne – insbesondere nach dem Essen?

- Fühlen Sie sich oft benommen, haben Konzentrationsprobleme oder erleben einen sogenannten „Brain Fog“?

- Leiden Sie unter Schlafstörungen oder innerer Unruhe?

Verdauung & Ernährung

- Reagieren Sie empfindlich auf gereiften Käse, Rotwein, Fisch oder Sauerkraut?

- Treten bei Ihnen nach dem Essen häufig Durchfall, Bauchkrämpfe oder Blähungen auf?

- Verursacht Alkohol bei Ihnen regelmäßig Beschwerden wie Hautrötung oder Herzrasen?

Herz-Kreislauf

- Haben Sie gelegentlich Herzrasen, niedrigen Blutdruck oder Schwindel – ohne erkennbare Ursache?

- Treten diese Symptome besonders nach dem Essen oder in Stresssituationen auf?

Haut & Allergie

- Leiden Sie unter Juckreiz, Hautrötungen oder Nesselsucht – ohne dass eine Allergie nachgewiesen wurde?

- Reagieren Sie empfindlich auf Wärme, Druck oder bestimmte Lebensmittel?

Hormonelle Hinweise (besonders bei Frauen)

- Verschlimmern sich Ihre Beschwerden zyklusabhängig – zum Beispiel vor der Menstruation?

- Haben Sie PMS, Migräne oder Stimmungsschwankungen in hormonellen Phasen?

Weitere Hinweise

- Gibt es in Ihrer Familie ähnliche Beschwerden?

- Wurde bei Ihnen bereits ein Reizdarmsyndrom, Fibromyalgie oder chronische Erschöpfung diagnostiziert?

Was tun bei mehreren „Ja“-Antworten?

Wenn Sie mehr als fünf Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, könnte eine Histaminintoleranz oder eine damit verbundene Regulationsstörung vorliegen. Eine ganzheitliche Diagnostik – zum Beispiel mit Ernährungstagebuch, Labortests, Mikronährstoffanalyse und funktionellen Verfahren wie Applied Kinesiology – kann Ihnen helfen, Klarheit zu gewinnen.

In meiner ganzheitlichen Praxis in Erlangen betrachte ich Histamin nicht nur als Auslöser von Beschwerden, sondern als Teil eines komplexen biologischen Gleichgewichts. Eine Histaminintoleranz ist für mich Ausdruck einer tieferliegenden Regulationsstörung – sie betrifft nicht nur die Ernährung, sondern auch den Hormonhaushalt, die Darmgesundheit, den Mikronährstoffstatus und stille Entzündungsprozesse.

Histamin und das Hormonsystem

Ich sehe in meiner täglichen Arbeit, wie eng Histamin mit dem weiblichen Hormon Östrogen verknüpft ist. Ein erhöhter Östrogenspiegel kann die Histaminfreisetzung fördern und gleichzeitig das Enzym DAO hemmen, das Histamin abbaut. Ein Progesteronmangel – etwa in der zweiten Zyklushälfte oder in den Wechseljahren – kann diese Wirkung zusätzlich verstärken.

In meiner Praxis arbeite ich mit bioidentischen Hormonen, Zyklusanalysen und gezielter Labordiagnostik, um hormonelle Ungleichgewichte zu erkennen und zu regulieren.

Histamin und chronische Erkrankungen

Histamin ist auch bei vielen chronischen Erkrankungen beteiligt, die auf den ersten Blick nichts mit einer Intoleranz zu tun haben. Dazu gehören:

Reizdarmsyndrom und Leaky Gut

- Fibromyalgie und chronische Erschöpfung

- Autoimmunerkrankungen

- Neuropsychiatrische Beschwerden wie Angstzustände oder Schlafstörungen

Ich betrachte diese Erkrankungen nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit dem Histaminhaushalt und der individuellen Regulationsfähigkeit des Körpers.

Darmgesundheit und stille Entzündungen

Ein gesunder Darm ist die Grundlage für eine funktionierende Histaminverarbeitung. Das Enzym DAO wird in der Dünndarmschleimhaut gebildet – eine gestörte Darmflora, stille Entzündungen oder eine durchlässige Darmbarriere („Leaky Gut“) können die DAO-Produktion massiv beeinträchtigen.

In meiner Praxis analysiere ich die Darmgesundheit ganzheitlich – mithilfe von Stuhluntersuchungen, Mikrobiomdiagnostik und gezielter Darmsanierung z. B. auch durch Probiotika. Mein Ziel ist es, stille Entzündungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, bevor sie systemische Beschwerden verursachen.

Applied Kinesiology: Funktionelle Diagnostik mit Muskeltest

Ein besonderes diagnostisches Verfahren, das ich in meiner Praxis anwende, ist die Applied Kinesiology. Dabei teste ich über gezielte Muskelreaktionen, wie der Körper auf bestimmte Substanzen, Organsysteme oder emotionale Reize reagiert. Der Muskeltest ermöglicht mir, funktionelle Zusammenhänge zu erkennen, die in klassischen Laborwerten oft nicht sichtbar sind.

Bei Verdacht auf eine Histaminintoleranz teste ich beispielsweise:

- die Reaktion auf histaminreiche Lebensmittel

- die Belastung durch Histaminliberatoren

- die Regulationsfähigkeit des DAO-Systems

- die Aktivität und Balance des Darmmikrobioms

Ich kombiniere diese funktionellen Tests mit Stuhlproben, Blutanalyse und Mikronährstoffdiagnostik, um ein ganzheitliches Bild der Situation zu erhalten. So kann ich gezielt erkennen, ob die Beschwerden durch Histamin, hormonelle Dysbalancen, Darmstörungen oder stille Entzündungen verursacht werden – und die Therapie individuell darauf abstimmen.

Orthomolekulare Medizin: Mikronährstoffe gezielt einsetzen

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit ist die orthomolekulare Medizin. Ich setze gezielt Mikronährstoffe ein, um die körpereigene Regulation zu unterstützen – insbesondere den Histaminabbau. Dazu gehören:

- Vitamin B6 (Co-Faktor für DAO)

- Vitamin C (antioxidativ, mastzellstabilisierend)

- Zink und Kupfer (für Enzymaktivität und Immunfunktion)

- Magnesium und Omega-3-Fettsäuren (entzündungshemmend, nervenstabilisierend)

Durch individuelle Labordiagnostik ermittle ich den Mikronährstoffstatus und stelle eine gezielte Versorgung sicher – oft mit spürbarer Verbesserung der Beschwerden.

Mein Fazit – und eine persönliche Einladung

Histaminintoleranz ist kein isoliertes Problem, sondern ein Hinweis auf ein gestörtes Zusammenspiel von Hormonen, Darm, Immunsystem und Mikronährstoffen. In meiner Praxis für ganzheitliche Medizin in Erlangen nehme ich mir Zeit, diese Zusammenhänge zu verstehen – und gemeinsam mit Ihnen einen individuellen Weg zur Besserung zu entwickeln.

Wenn Sie unter unklaren Beschwerden leiden, die bisher keiner Diagnose zugeordnet werden konnten, oder bereits eine Histaminintoleranz vermuten, lade ich Sie herzlich ein, einen Termin in meiner Praxis zu vereinbaren.

Ich begleite Sie mit moderner Diagnostik, naturheilkundlichem Wissen, funktionellen Testverfahren und einem offenen Ohr – damit Sie sich in Ihrem Körper wieder zuhause fühlen können.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin – ich freue mich auf Sie.

Privatpraxis für ganzheitliche Medizin in Erlangen

Dr. med. Doris Gottfried

Was ist eine Histaminintoleranz?

Eine Stoffwechselstörung, bei der der Körper aufgenommenes Histamin nicht ausreichend abbauen kann.Welche Symptome treten bei Histaminintoleranz auf?

Häufig: Kopfschmerzen, Hautrötungen, Juckreiz, Magen-Darm-Beschwerden, Herzrasen, Schwindel.Was sind die Ursachen einer Histaminintoleranz?

Meist ein Mangel des Enzyms Diaminoxidase (DAO), Darmentzündungen, Medikamente oder hormonelle Einflüsse.Welche Lebensmittel enthalten viel Histamin?

Gereifter Käse, Wurst, Sauerkraut, Rotwein, Bier, Fischkonserven, Tomaten, Spinat.Welche Lebensmittel sind histaminarm?

Frisches Fleisch, frischer Fisch, Reis, Kartoffeln, viele Obst- und Gemüsesorten (außer Tomaten, Spinat).Wie wird eine Histaminintoleranz diagnostiziert?

Durch Eliminationsdiät, Symptomtagebuch, DAO-Bluttest und Ausschluss anderer Ursachen.Welche Rolle spielt DAO bei Histaminintoleranz?

DAO (Diaminoxidase) ist das wichtigste Enzym zum Abbau von Histamin. Ein Mangel führt zu Beschwerden.Welche Medikamente helfen bei Histaminintoleranz?

DAO-Präparate, Antihistaminika, Vitamin C und B6 können unterstützend wirken.Kann Stress die Symptome verschlimmern?

Ja, Stress kann Histaminfreisetzung fördern und Beschwerden verstärken.Welche ganzheitlichen Ansätze gibt es?

Histaminarme Ernährung, Darmaufbau, Stressmanagement, Heilpflanzen und orthomolekulare Therapie.

Histamin

Biogenes Amin, das im Körper als Botenstoff wirkt und in vielen Lebensmitteln vorkommt.

Diaminoxidase (DAO)

Enzym, das Histamin im Darm abbaut. Ein Mangel führt zu Histaminintoleranz.

Histamin-N-Methyltransferase (HNMT)

Enzym, das Histamin in der Leber abbaut.

Biogene Amine

Stickstoffhaltige Verbindungen wie Histamin, Tyramin oder Serotonin, die in Lebensmitteln vorkommen.

Histaminliberatoren

Lebensmittel, die Histaminfreisetzung fördern, z. B. Alkohol, Zitrusfrüchte, Tomaten.

Eliminationsdiät

Ernährungsform, bei der histaminreiche Lebensmittel weggelassen werden, um Symptome zu lindern.

Pseudoallergie

Reaktion mit allergieähnlichen Symptomen ohne echte Immunreaktion.

DAO-Hemmer

Medikamente oder Stoffe, die die Aktivität der Diaminoxidase hemmen.

Mastzellen

Immunzellen, die Histamin freisetzen und allergieähnliche Reaktionen auslösen können.

Adaptogene

Pflanzenstoffe, die Stressresistenz erhöhen und indirekt Histaminreaktionen beeinflussen können.

Autorin: Dr. med. Doris Gottfried | Letzte Aktualisierung: 05.11.2025